- La distinction cruciale entre date de début d’activité, d’immatriculation et de création d’entreprise s’impose : chaque terme façonne des obligations, et franchement, un mauvais choix, c’est la galère administrative assurée (et pas qu’un peu).

- La gestion millimétrée des démarches administratives : chaque échéance, chaque formulaire, chaque case cochée, tout fait basculer la fiscalité comme la couverture sociale… et la moindre approximation pèse lourd, l’expérience l’enseigne.

- La discipline reste le plus fidèle allié : contrôler ses dates, vérifier dix fois, savourer la check-list, anticiper le grain de sable et, parfois, rire jaune après l’oubli d’un détail qui aurait pu tout changer.

Vous avancez dans la création d’entreprise, mais rapidement une question épineuse revient. Quelle date faut-il retenir exactement et que signifient toutes ces expressions administratives qui créent la confusion ? Vous côtoyez le Guichet unique, l’expert-comptable, tous répètent des propositions différentes. Certains jurent par l’immatriculation, d’autres la date de première signature ou d’ouverture d’un local. Vous ressentez vite le besoin d’éclaircir ce point, car la moindre approximation soulève une tempête de conséquences concrètes qui n’attend même pas le premier trimestre. Vous pensez que la simplification, promue en 2025 par les plateformes, offrirait davantage de repères, mais la réalité penche ailleurs. Votre quotidien, c’est d’observer mille nuances, parfois null d’ailleurs, entre des dates proches mais loin d’être synonymes. Vous savez, le plus difficile souvent vient du décalage entre le formulaire administratif froid et ce que vous vivez réellement, devant un bail qu’on vous tend ou un fournisseur qui s’impatiente. Vous aimeriez parfois tout laisser, mais non, chaque formulaire exige son détail précis. En effet, vous sentez progressivement ce climat technique, tendu de responsabilités. Vous comprenez, lors d’une démarche ou d’un rendez-vous, que seul un choix informé évite la dérive.

La compréhension des notions, date de début d’activité, date d’immatriculation et date de création

Tout le monde évoque ce sujet à sa sauce, pourtant la frontière reste ténue et essentielle. C’est fou comme un simple document, à la mauvaise date, peut plomber vos démarches. Vous avancez alors à tâtons, cherchant ce qui distingue vraiment chaque étape et pourquoi tout le monde y va de sa propre interprétation.

La définition de la date de début d’activité

Vous déterminez la date de début d’activité en observant l’arrivée dans la sphère économique, c’est souvent une facture, parfois l’activation d’un local technique ou d’un dépôt. Vous vous retrouvez sous surveillance dès ce moment, guetté par les instances administratives attentives au moindre faux pas. Vous mentionnez cette date sur la plateforme dédiée, car toute erreur compromet le parcours à venir. Ce geste, anodin seulement en apparence, verrouille votre entrée dans le système, change la tonalité des obligations à venir. Vous y pensez encore dans les mois suivants, surtout si votre dossier dérape juste à ce détail.

La signification de la date de création et de la date d’immatriculation

Vous vivez le déclic au moment où le Greffe enregistre votre dossier, l’inscription administrative au RNE officialise la naissance de l’entité. Par contre, la course ne s’arrête pas à cette date, car tout retard ou document incomplet expose à une perte sèche de temps. Vous recevez l’extrait Kbis, mais le délai gonfle si la conformité laisse à désirer. Ignorer cette chronologie bouleverse une embauche stratégique et annihile l’énergie liée au lancement commercial.

Les différences juridiques et sémantiques à connaître

Vous expérimentez bien vite la confusion lexicale, source fréquente d’erreurs coûteuses. En effet, désigner la mauvaise date rebondit, déclenchant des régimes fiscaux inappropriés. Vous clarifiez donc chaque sens, segmentant fermement chaque expression. Cette discipline maintient l’équilibre et vous protège d’une dérive administrative tragique. Vous voyez alors très distinctement les conséquences de cet excès de confiance terminologique.

Le lexique officiel des démarches administratives

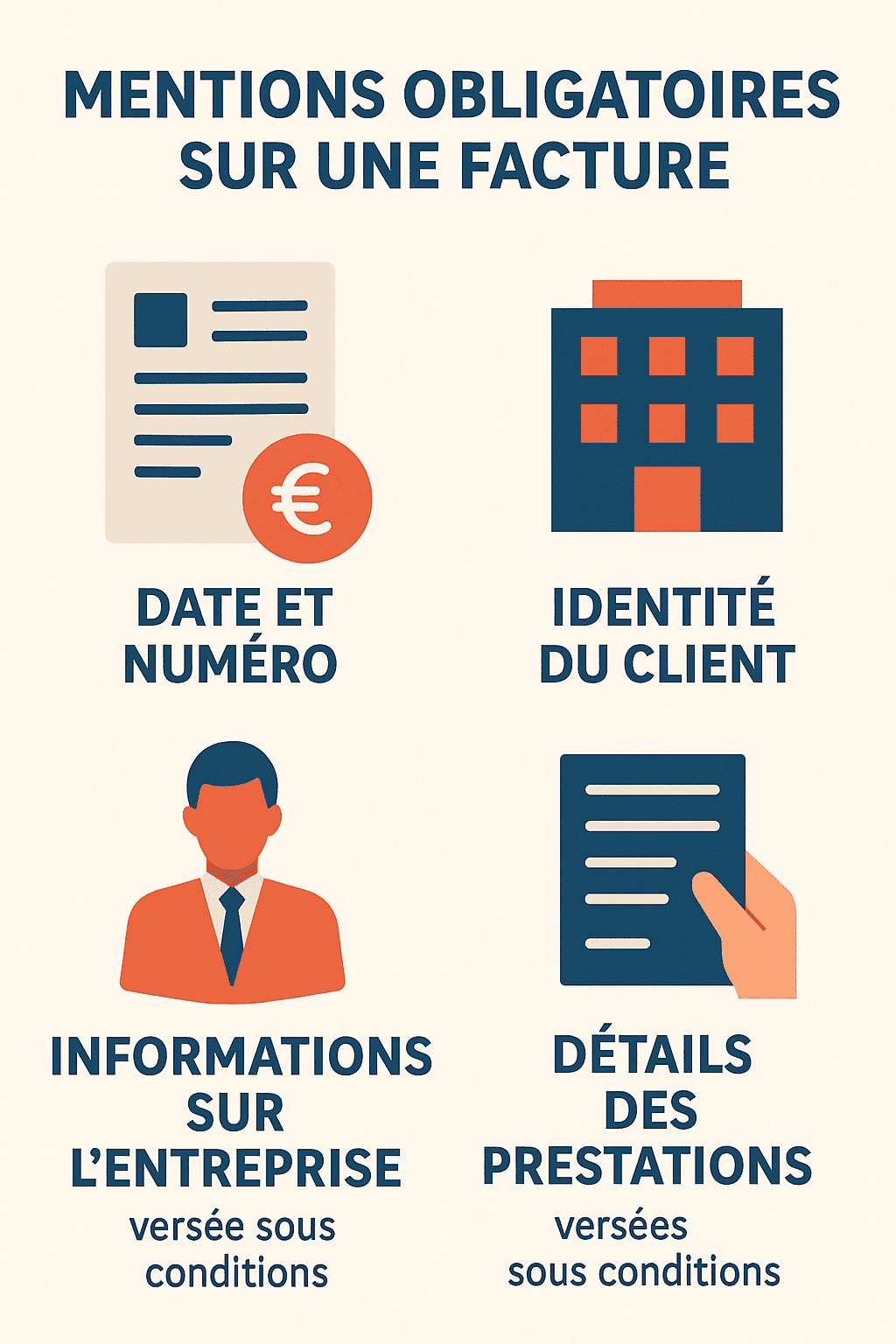

Vous employez le formulaire P0 dès le passage en micro-entreprise, le M0 et ses annexes s’adressent à toute société souhaitant exister légalement. Vous trouvez le Guichet unique, issu de la digitalisation, qui centralise tout sans gommer toutes les incohérences originelles. Vous gérez la section “date effective”, un brin énigmatique, qui vous laisse une marge d’interprétation que personne ne maîtrise vraiment. Maîtriser ce lexique, vous l’admettez, conditionne la faculté de lire l’évolution législative et le rétroplanning.

| Terme | Définition | Exemple de déclaration |

|---|---|---|

| Date de début d’activité | Date réelle à laquelle l’activité commence | Jour d’émission de la première facture ou réception de stock |

| Date d’immatriculation | Date d’enregistrement au RNE | Date d’émission du Kbis ou récépissé d’enregistrement |

| Date de création | Date retenue administrativement pour la naissance de la structure | Date de signature des statuts pour une société |

Les impacts pratiques des différentes dates sur l’entreprise

L’agencement des dates résonne sur le socle même de l’entreprise qui démarre. Vous ressentez ce moment précis où chaque échéance enclenche droits et devoirs, modifiant vos attentes initiales. Étrange parfois cette impression de nager, entre peur de l’erreur et sentiment de rigueur toute neuve.

L’incidence sur la fiscalité et la protection sociale

Votre choix sur la date de début d’activité activera la fiscalité et la couverture sociale, cela ne fait aucun doute. Ainsi, un micro-entrepreneur déclenche ses cotisations dès cette entrée, alors que la société attend l’immatriculation. En bref, la bonne estimation protège des variations indésirables de charges, des droits à l’ACRE ou ARE qui se jouent dès ce premier jour. Gérer avec méthode dès ici change l’histoire de votre croissance.

Le déclenchement de la facturation et de la couverture légale

La capacité de facturer dépend du formalisme administratif enfin respecté, impossible d’ignorer cette évidence. Certains actes, signés prématurément, oscillent entre tolérance et nullité pure, la jurisprudence accepte les signatures “pour le compte de la société” si l’annexe statutaire le stipule. Cependant, un oubli déclenche une nullité contractuelle douloureuse, difficile à réparer. Vous vous rappelez alors l’importance de la rigueur documentaire.

Le calendrier des démarches administratives

Vous constatez une chronologie stricte instaurée par le Guichet unique, presque militaire, dans la gestion des étapes. Un écart, parfois ténu, sépare déclaration et immatriculation, de fait cela vous impose une hiérarchisation claire des dossiers. Par contre, vous apprenez très vite que cette capacité d’anticipation immunise contre le stress administratif, même dans les moments de tension maximale.

Les choix stratégiques pour optimiser les démarches et les droits

Vous anticipez ou retardez tel jalon, une décision guidée par vos propres objectifs, parfois fiscaux, parfois structurels. L’ACRE dépend essentiellement de ce jeu de dates, un simple déplacement impactera la clôture d’exercice comme l’accès à certains avantages. Vous délibérez, échangez avec expert, comparez, puis tranchez sans certitude mais avec méthode. Éviter l’imprévu reste alors votre cap secret, même si la maîtrise totale relève du mythe. Vous touchez du doigt la complexité silencieuse derrière la simplicité affichée.

| Statut | Impact fiscal | Droit social | Spécificité |

|---|---|---|---|

| Micro-entreprise | Date d’activité = début des cotisations | ACRE applicable dès le début | Pas d’activité sans immatriculation |

| Société commerciale | Choix possible de différer le début | Droits possibles pour le dirigeant dès l’immatriculation | Actes passés « pour le compte de la société » |

| LMNP | Dépendance à la première location meublée | Pas de protection sociale spécifique | Déclaration rapide auprès du service des impôts |

| Profession libérale | Déclaration auprès de l’Urssaf dès la date d’activité | Droits sociaux immédiats | Pas d’immatriculation RCS, mais remise de la déclaration |

Les problématiques fréquentes et erreurs à éviter lors du choix et de la déclaration des dates

Vous pensez finir la partie au moment où tout s’officialise, mais la pratique dément souvent cette attente. L’erreur guette partout, justement là où l’on croit détenir la certitude, tout à fait une illusion.

Les erreurs courantes lors de la déclaration de la date de début d’activité

Vous déclarez parfois à la va-vite, ce qui attire aussitôt la vigilance fiscale. Toute incohérence enclenche la régularisation, la réclamation, même le rejet pur et simple du dossier. Vous réalisez que l’environnement numérique ajoute une couche supplémentaire de surveillance, rien ne vous échappe. Votre honnêteté, loin d’être naïve, demeure le meilleur rempart contre la sanction.

La gestion des actes accomplis avant immatriculation

Signer des contrats en avance reste hasardeux, et pourtant, l’article L 210-6 du Code de commerce le tolère si la procédure apparaît distinctement dans l’annexe des statuts. Vous oubliez ce détail, vous courez droit vers l’invalidation, surtout lors d’un contrôle imprévu. Ainsi, tout classeur compte, chaque annexe pèse même si on l’oublie après. Une seule pièce manquante et la sanction tombe, inattendue.

Les solutions en cas d’erreur ou de changement postérieur

Vous rectifiez au Guichet unique, une démarche balisée par des justificatifs tenaces, rarement agréables mais parfois inévitables. Vous ressentez l’urgence de réagir vite, car sinon un avantage fiscal peut glisser sous vos yeux. Toutefois, le recours administratif demeure possible, même si la patience se heurte à une attente interminable. Ce rituel, vous l’avez entendu maintes fois parmi ceux qui expérimentent.

La checklist des bonnes pratiques à respecter

Vous contrôlez chaque date documentée, refusez toute approximation, c’est la leçon à laquelle vous revenez souvent. Fractionner démarches et calendriers, désormais facilité par la digitalisation, vous procure une solidité précieuse. Anticiper s’impose, la moindre erreur fait flancher tout le projet. Vous gardez toujours le souvenir de l’entrepreneure tout réécrire à cause d’une bête erreur sur la date.

La synthèse pratique et les ressources pour sécuriser sa démarche

Vous regardez dans le rétro, cherchant la ressource fiable qui sauvera l’imprévu de demain. Vous avez vu les plateformes évoluer, vous doutez parfois de leur solidité mais vous les utilisez toujours, instinctivement ou non.

Les ressources officielles et outils pratiques

Vous consultez l’INPI, le Guichet unique et les FAQ actualisées, bien imposées en 2025. Vous manipulez simulateurs, documents-types et rétroplannings, qui jalonnent le parcours administratif comme autant de balises rassurantes. Par contre, vous oscillez entre Kbis, annexes statutaires et plateforme en ligne, la gestion documentaire en ressort accélérée. Vous ne cédez jamais à la facilité, vous testez chaque outil avant de valider.

La FAQ des principales situations particulières rencontrées

Vous créez parfois sans numéro d’immatriculation, mais attendez-vous alors à perdre une aide pourtant essentielle. Modifier une date déjà déclarée réclame une patience nouvelle, justificatifs à l’appui, recours éventuel si l’administration oublie son rôle. Vous expérimentez la rétroactivité lors d’une reprise ou d’un transfert, les limites se déplacent au fil du temps. Rien ne remplace l’organisation attentive, vous le constatez sur le long terme.

Les points clés à retenir pour choisir ses dates en toute sécurité

Vous planifiez, structurez et sécurisez, encore plus depuis 2025, la réussite passe par là. Vous sollicitez l’avis professionnel, gage de droits complets et d’options informées. Vous suivez l’évolution réglementaire, refusez la répétition inutile, adaptez le choix des dates à votre singularité. Votre personnalité s’affirme dans la rigueur adoptée face à chaque formalité technique.

L’intégration harmonieuse des mots-clés et l’expérience utilisateur

Vous pensez parfois à glisser ce fameux “date de début d’activité”, “immatriculation entreprise” ou “démarches administratives” presque pour rassurer. Vous variez l’angle technique, osez la synthèse, testez encore, la FAQ n’est jamais loin. Ce maillage donne vie au texte, la checklist silencieuse accompagne toujours un projet valorisé, tout à fait sain dans son organisation. Vous vous félicitez de ce tableau de bord qui vous évite mille tracas.